uch unter Kaffeetrinkern setzt sich der Trend zum bewussten Genuss zunehmend durch. Die Deutschen als Kaffetrinker-Nation legen beim Konsum ihres Lieblingsgetränkes immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Das steigende Ökobewusstsein setzt sich nicht zuletzt in der verstärkten Nachfrage fair gehandelten Kaffees fort. Doch was ist Fair Trade überhaupt?

Die Begrifflichkeit des Fair Trade (fairer Handel) beschreibt ein Prinzip, das vor allem der Bekämpfung von Armut bei Kleinbauern und Arbeitern in den sogenannten Entwicklungsländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas dient. Durch Zugänge zum Markt nördlicher Länder sowie langfristige Handelsbeziehungen soll einer Abwärtsspirale entgegengewirkt werden, die durch den lokalen Zwischenhandel geschädigte und weitestgehend von der Preispolitik des Weltmarktes abhängige Bauern/Arbeiter häufig in eine zunehmende Verelendung treibt. Weisen Plantagen oder Bauern-Kooperativen eine Fair-Trade-Zertifizierung auf, so erhalten Mitglieder bzw. angestellte Arbeiter stabile Einkommen/Bezahlungen für gelieferte Produkte. Darüber hinaus werden Angestellten zertifizierter Plantagen verschiedene Sozialleistungen sowie bezahlter Urlaub zuteil.

Das Konzept des Fair Trade legt sein Augenmerk unter anderem auf soziale, ökologische und ökonomische Aspekte des Handels.

Hinter dem offiziellen Fair-Trade-Siegel und den hiermit verbundenen Standards verbirgt sich zunächst der regierungsunabhängige internationale Dachverband FLO e.V. (Fairtrade Labelling Organizations International). Dieser Verband umfasst 25 Mitglieder, zu denen unter anderem Produzenten-Netzwerke, Marketingorganisationen sowie sogenannte Siegel-Initiativen zählen. Die Aufgabe einer internationalen Zertifizierung von Händlern und Produzenten übernimmt das dem Dachverband zugehörige Unternehmen FLO-CERT. Siegel-Initiativen sind jeweils national organisiert und vermarkten das Fair-Trade-Siegel landesweit.

„Fair Trade“ bezeichnet einen kontrollierten Handel, bei dem den Erzeugern ein über dem Weltmarktpreis liegender Preis gezahlt wird. Die Fairtrade-Kaffee-Standards umfassen neben festgelegten Mindestpreisen u. a. Preisaufschläge für biologisch angebaute Produkte, das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, ein Diskriminierungsverbot sowie bestimmte Umweltstandards. Mindestpreise sollen für eine Absicherung bei Schwankungen des Weltmarktpreises sorgen und einer nachhaltigen Produktion dienen. Aus „fairem Handel“ stammten in Deutschland 8,8 Millionen konsumierte Tonnen Kaffee (2011; zum Vergleich 2002: 2,9 Mio. t).

„Fair Trade“ bezeichnet einen kontrollierten Handel, bei dem den Erzeugern ein über dem Weltmarktpreis liegender Preis gezahlt wird. Die Fairtrade-Kaffee-Standards umfassen neben festgelegten Mindestpreisen u. a. Preisaufschläge für biologisch angebaute Produkte, das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, ein Diskriminierungsverbot sowie bestimmte Umweltstandards. Mindestpreise sollen für eine Absicherung bei Schwankungen des Weltmarktpreises sorgen und einer nachhaltigen Produktion dienen. Aus „fairem Handel“ stammten in Deutschland 8,8 Millionen konsumierte Tonnen Kaffee (2011; zum Vergleich 2002: 2,9 Mio. t).

Der weltweit erste Import fair hergestellten Kaffees erfolgte im Jahr 1973 – die damals durch die niederländische Stiftung S.O.S. Wereldhandel eingekauften Kaffeebohnen wurden durch eine in Guatemala ansässige Kleinbauernvereinigung veräußert. Erste Wurzeln des Fair-Trade-Gedankens finden sich allerdings bereits Mitte der 1950er Jahre, als in den USA aus Puerto Rico stammende Handarbeiten durch die Organisation Self Help Crafts zum Verkauf standen.

Der weltweit erste Import fair hergestellten Kaffees erfolgte im Jahr 1973 – die damals durch die niederländische Stiftung S.O.S. Wereldhandel eingekauften Kaffeebohnen wurden durch eine in Guatemala ansässige Kleinbauernvereinigung veräußert. Erste Wurzeln des Fair-Trade-Gedankens finden sich allerdings bereits Mitte der 1950er Jahre, als in den USA aus Puerto Rico stammende Handarbeiten durch die Organisation Self Help Crafts zum Verkauf standen.

Im Jahr 1984 erfolgte schließlich die Gründung der ETFA – der European Fair Trade Association. Nur 5 Jahre später (im Jahr 1989) wurde dann die International Fair Trade Association (IFAT) ins Leben gerufen. Innerhalb der darauf folgenden Jahre und Jahrzehnte wuchs das Netzwerk durch zahlreiche weitere Organisationen und Vereine, die sich dem Prinzip des Fair Trade verschrieben, zunehmend an. Den deutschlandweit ersten im Supermarkt erhältlichen Kaffee mit TransFair-Siegel konnten die Verbraucher im Jahr 1992 genießen. Der heutige Dachverband FLO e.V. gründete sich 1997.

Im Jahr 2010 wurde der deutschlandweite Umsatz von fair gehandelten Produkten auf ca. 340 Millionen Euro beziffert. Dabei erstreckt sich die Produktpalette fair gehandelter Güter heute weit über klassische Kolonialwaren wie beispielsweise Bananen und Kaffee hinaus – rund 1.000 zertifizierte Produkte können mittlerweile bundesweit erstanden werden.

Damit ein Produkt mit dem offiziellen Fair-Trade-Siegel versehen werden darf, müssen verantwortliche Produzenten und Händler die durch die FLO definierten Grundpfeiler des fairen Handels (Ökologie, Ökonomie und Soziales) erfüllen.

Damit ein Produkt mit dem offiziellen Fair-Trade-Siegel versehen werden darf, müssen verantwortliche Produzenten und Händler die durch die FLO definierten Grundpfeiler des fairen Handels (Ökologie, Ökonomie und Soziales) erfüllen.

Der Pfeiler Ökologie schreibt neben dem Bioaufschlag beispielsweise einen umweltschonenden Anbau sowie die Förderung des Bio-Anbaus vor. Außerdem umfasst diese Säule des Fairtrade das Verbot gentechnisch veränderter Organismen sowie eine Liste verbotener Substanzen.

Hinsichtlich des Grundpfeilers Ökonomie fordert die FLO unter anderem stabile Mindestpreise, Vorfinanzierung, Beratung sowie langfristige Handelsbeziehungen. Unter der Rubrik Soziales müssen schließlich Grundsätze gewahrt werden, zu denen Versammlungsfreiheit, Diskriminierungsverbote sowie zu realisierende Gemeinschaftsprojekte zählen – neben vorschriftsmäßigen Arbeitsbedingungen ist darüber hinaus illegale Kinderarbeit zu unterlassen.

Produzentenorganisationen, die mit einer Fair-Trade-Zertifizierung ausgezeichnet sind, werden jährlich durch die Organisation FLO-CERT überprüft.

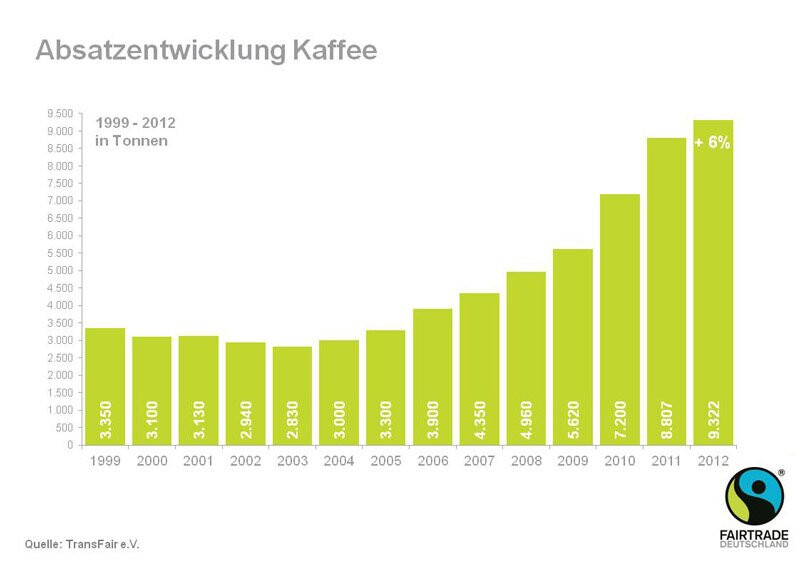

Die folgende Grafik zeigt die Absatzentwicklung fair gehandelten Kaffees von 1999 bis 2012. Die Mengen wurden in Tonnen angegeben und beziehen sich auf den Absatzmarkt Deutschland – wie bereits oben erwähnt, konnte die Absatzmenge in den letzten Jahren enorm gesteigert werden..

Im Jahr 2012 konnte der Marktanteil von fair gehandeltem Kaffee auf 2,2% gesteigert werden. Verglichen mit 2011 entspricht dies einer Steigerung von 6%.

44,9 Prozent des Kaffeepreises entfallen auf Steuern und Zölle sowie Frachtkosten, 23,7 Prozent auf den Einzelhandel, 17,8 Prozent auf Händler und Röster, 8,5 Prozent auf Plantagenbesitzer und nur 5 Prozent auf Arbeitslöhne. Die deutsche Kaffeesteuer beträgt für löslichen Kaffee 4,78 Euro und für Röstkaffee 2,19 Euro je Kilogramm. Für den Bundeshaushalt 2013 plant das Bundesfinanzministerium mit Kaffeesteuereinnahmen in Höhe von 1,045 Mrd. Euro.

Kritiker des Fair-Trade-Konzeptes weisen darauf hin, dass der Endverbraucher einen deutlichen Preisaufschlag zahlt, der weitgehend bei Zwischenhändlern und Fair-Trade-Organisationen verbleibe, während die Produzenten nur geringe Zusatzeinkommen erhielten. Für die Benutzung von Fairtrade-Produkten verlangt auch die renommierte Organisation Fairtrade Lizenzgebühren, die in Deutschland 0,22 Euro je Kilogramm Kaffee betragen.

Seit Anfang März 2010 bietet das internationale Unternehmen Starbucks in all seinen Filialen nur noch „Fairtrade“ zertifizierte Espressogetränke an. Somit ist ein Großteil der Starbucks-Kaffeeprodukte ab sofort fair gehandelt. Das Unternehmen unterstützt dadurch die Kaffeebauern in den jeweiligen Anbauregionen.

Fair gehandelte Produkte garantieren umweltverträglichen Anbau und sozial gerechte Anbaubedingungen vor Ort. Die Lebensbedingungen der Kaffeebauern werden verbessert und durch Prämienzahlungen und Mindestpreise können ethische Maßstäbe bei der Produktion gewährleistet werden. Starbucks wird durch die teilweise Umstellung auf „Fairtrade“ Produkte zum größten Abnehmer von „Fairtrade“ zertifiziertem Kaffee weltweit.

Auch der Kaffeeanbieter Tchibo konzentriert sich zunehmend auf Umweltverträglichkeit und setzt auf Ökobewusstsein. In seinen Kaffeebars schenkt das Unternehmen ab März 2010 nur noch ökologisch angebauten Kaffee aus. Die Kaffeesorten sind dabei entweder mit dem „Bio“-Siegel, dem „Fairtrade“-Zertifikat oder dem „Rainforest Alliance“-Zertifikat versehen, manche tragen sogar mehrere dieser Siegel, die für nachhaltig oder ökologisch angebaute Produkte stehen. Auch in seinem Verkaufsangebot bietet Tchibo bereits ökologisch erzeugte und fair gehandelte Kaffeesorten an.

Verschiedene Indikatoren können einen Endverbraucher darauf hinweisen, dass ein Produkt tatsächlich fair gehandelt ist. So entsprechen beispielsweise Waren aus Weltläden grundsätzlich den Prinzipien des Fair Trade. Nicht immer sind Produkte aus fairem Handel durch das offizielle Fair-Trade-Siegel der FLO gekennzeichnet – fehlt dieses, so sind entsprechende Waren in der Regel am firmeneigenen Logo zu erkennen, das einen Händler als 100%igen Fair-Händler auszeichnet. Zu den größeren bundesdeutschen Fair-Handels-Organisationen zählen unter anderem El Puente, BanaFair, GEPA und dwp.

Luca ist nicht nur ein talentierter Barista, sondern auch ein leidenschaftlicher Blogger, der es versteht, seine Liebe zum Kaffee in mitreißenden Artikeln zum Ausdruck zu bringen. Er nimmt die Leser mit auf eine Reise durch die Welt des Kaffees, stellt neue Röstereien vor, teilt seine neuesten Entdeckungen und gibt wertvolle Tipps zur perfekten Zubereitung.

Als engagierter Kaffeekenner achtet Luca auch auf Nachhaltigkeit und ethischen Konsum. Er widmet sich Themen wie fairem Handel, umweltfreundlichen Anbaumethoden und unterstützt lokale Kaffeebauern und -produzenten.